○井川町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月26日

企業規程第1号

(趣旨)

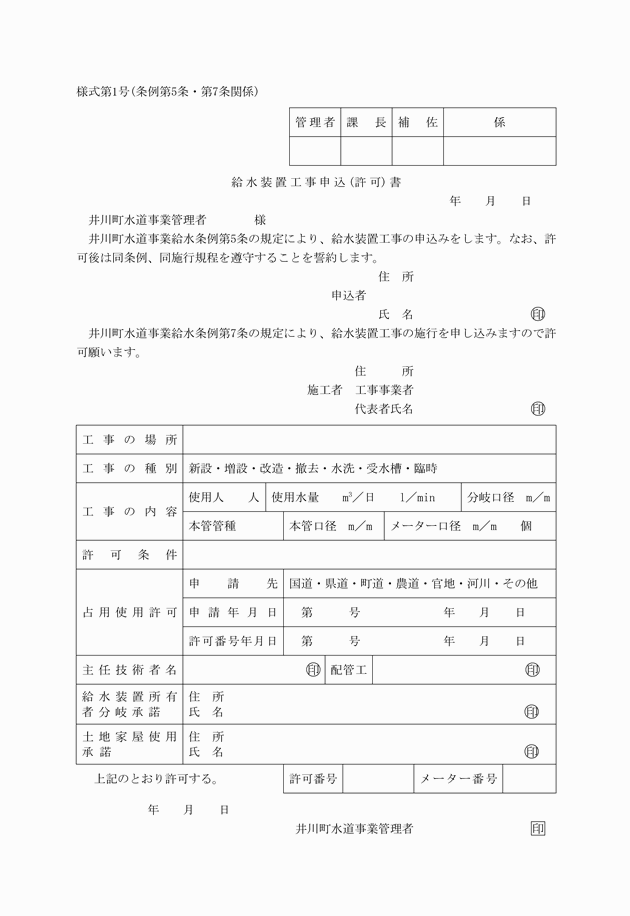

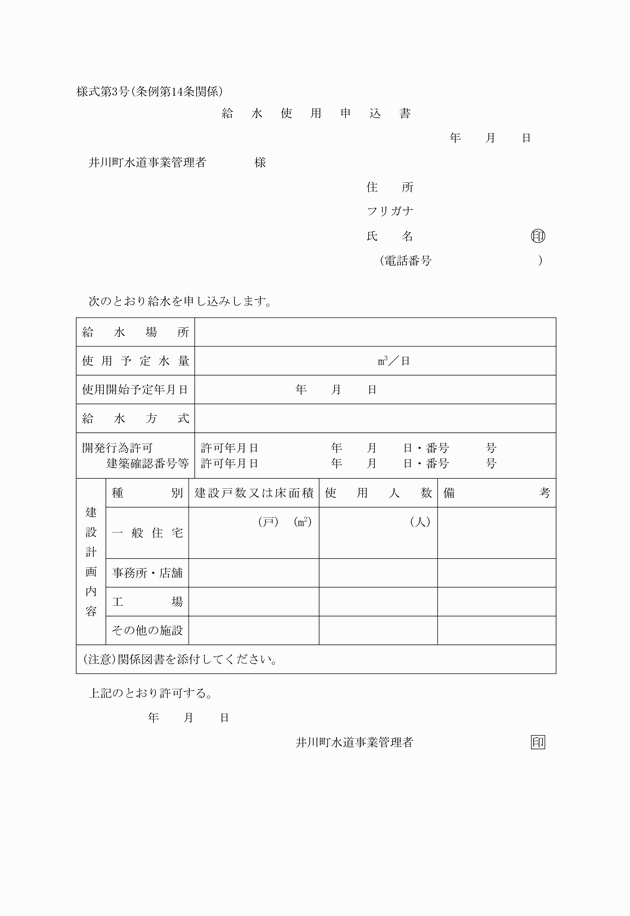

第1条 この規程は、井川町水道事業給水条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理者への申込みを要しない給水装置の新設等)

第3条 条例第5条第1項ただし書の水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものとは、給水装置の修繕(水道法(昭和32年法律第177条)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)をいう。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の同意書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書

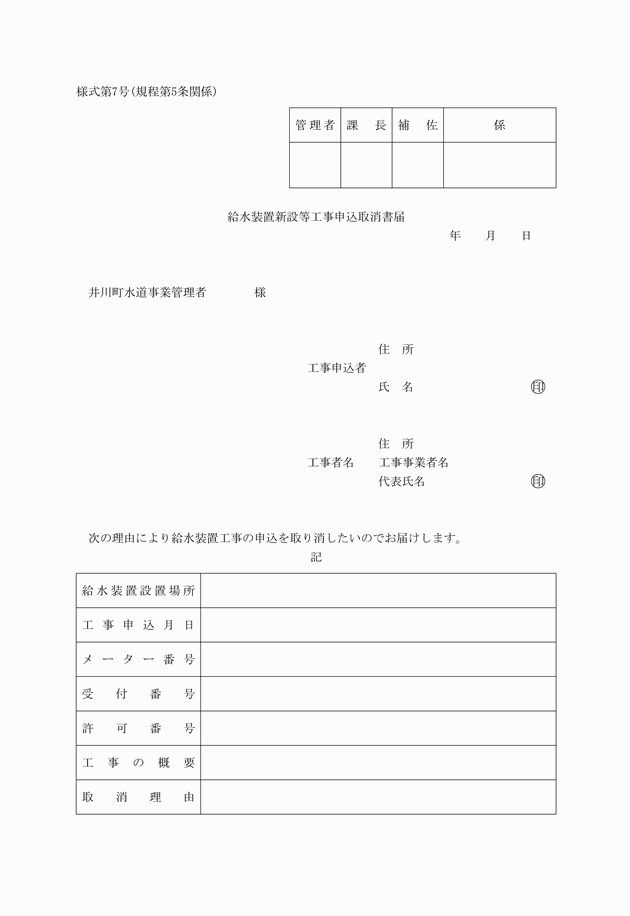

(給水装置の新設等の申込の取消し)

第5条 給水装置の新設等の申込者が当該申込みの取消しを行うときは、速やかに取消しの理由等を記載した給水装置新設等申込取消届を管理者に提出しなければならない。

(工事の施行)

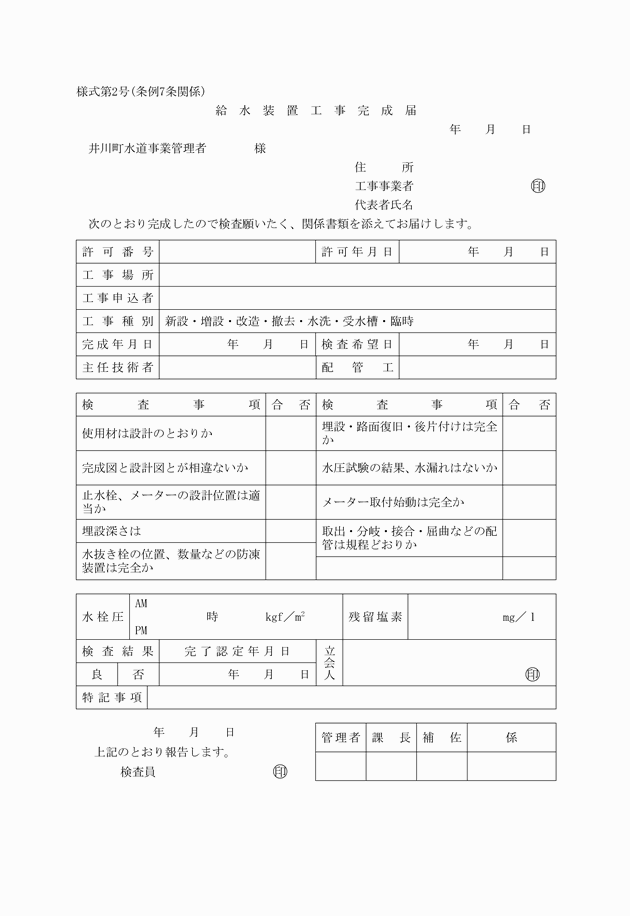

第6条 条例第7条第2項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の施行範囲は、配水管の取付口から給水栓までとする。

(設計審査及び工事検査を要しない工事)

第7条 条例第7条第2項ただし書の管理者が別に定める工事とは、給水装置の修繕工事をいう。

(給水装置の構成等)

第8条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等をもって構成する。

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合しなければならない。ただし、配水管への取付口からメーターまでの間については、管理者が別に定める。

(給水方式)

第10条 給水方式は、直結式給水によらなければならない。

(受水槽の設置)

第11条 給水装置の新設等の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

(1) 3階以上の建物に給水装置を設置するとき。(管理者が必要がないと認めるときを除く。)

(2) 一時に多量の水を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第12条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

エ 供給する人が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者、又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(所有者の住所不明の場合)

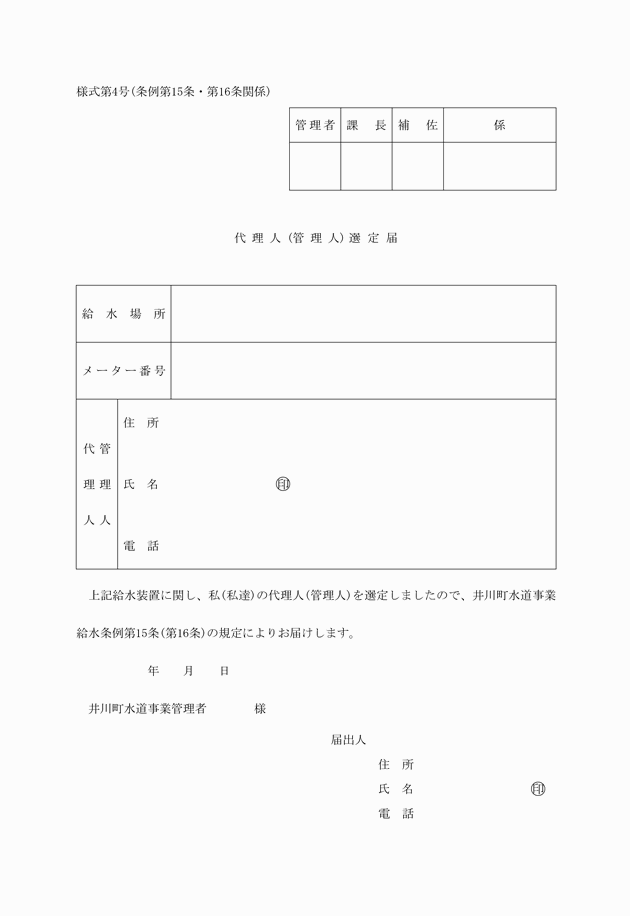

第14条 給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い敷地内

(2) メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所

(使用水量の認定)

第16条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量及びその他の事実を参酌して行う。

(身分証明書)

第17条 メーターの検針、料金及び工事費の徴収又は給水装置の検査等に従事する者は、身分証明書を携帯しなければならない。

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要なことは、別に定める。

附則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月13日企業規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。